Édouard Vuillard

Interior, madre y hermana del artista

por Tom Lubbock

Toda la imagen tiene un marco. No me refiero a la pieza de madera simple o decorativa que se coloca a su alrededor, a veces eclipsándola con un dorado deslumbrante, a menudo proyectando una franja de sombra oscura de una pulgada de espesor justo en la parte superior.

Toda imagen tiene un marco. No me refiero a la pieza de madera simple o decorativa que se coloca a su alrededor, a veces eclipsándola con un dorado deslumbrante, a menudo proyectando una franja de sombra oscura de una pulgada de espesor justo en la parte superior.

Me refiero simplemente al borde o los bordes de la imagen, allí donde esta se detiene, se corta. Estos límites exteriores suelen ser rectos, generalmente en número de cuatro y casi siempre conformando un rectángulo.

Y por lo común, con una imagen que algo representa (ocasionalmente con una abstracción) se entienden como límites visuales. Los bordes de la imagen son los bordes de una mirada. Conforman una abertura a través de la cual miramos una escena. El encuadre muestra una sección del mundo visible, un mundo que se presume que continúa, fuera de la imagen, invisible, fuera del encuadre. Se puede imaginar que una figura en la imagen se pierde de vista, simplemente pasando por detrás de este límite. O puede mostrarse una figura medio recortada por el marco, en parte a la vista, en parte fuera. Nunca se trata de una figura chocando contra el marco.

Pero a veces los bordes adquieren una existencia más palpable. La figura y el marco pueden entrar en contacto. Por ejemplo, los lados del cuadro pueden equipararse con los lados de una ventana abierta, en la que aparece alguien, quizás apoyado en el alféizar o posando una mano sobre el marco de la ventana. O tal vez los bordes de la imagen se identifican con una barrera más extensa: imaginemos una escena en la que el borde inferior coincidiera con un piso que se viera exactamente al nivel del piso.

Mantegna hace esto a veces. Todas las figuras, cercanas o lejanas, están paradas o caminando por la parte inferior de la imagen. Esa es una forma: los bordes están hechos para alinearse con una barrera sólida en la escena representada. Pero también hay imágenes sin un pretexto tan realista, donde (de todos modos) alguien se relaciona con el encuadre como si fuera un límite físico. Nada en la escena explica este confinamiento, sin embargo, la figura parece estar apretada físicamente por los lados de la imagen, como si estuviera dentro de una caja. Suena como un rompecabezas. ¿Cómo pueden los mismos bordes entrar en el mundo tridimensional que se muestra?

Bueno, podríamos recurrir a una explicación más realista. Se podría decir: la figura no está de alguna manera confinada físicamente por el borde de la imagen, se está comprimiendo en una representación. Es como en una foto de boda, cuando el fotógrafo hace que las personas que están al borde del grupo entren un poco, por lo que todos estarán en la toma, y en la foto parecen algo aplastados por los lados de la imagen misma. Pero de cualquier manera, en el cuadro o en la foto, el efecto de agarrotamiento puede ocurrir de forma bastante natural, sin ninguna clase de estratagema.

Las pinturas de Edouard Vuillard de la década de 1890 están dedicadas al encierro, físico y psicológico. Están en habitaciones, en el hogar (donde su madre tenía un negocio de costura), entre la familia, principalmente entre mujeres. Para algunos artistas de esa época, como Munch, la habitación es un escenario de pura pesadilla. Estar atrapado en una habitación, solo o con otros, es una imagen del infierno. Con Vuillard es diferente. Es claustrofóbico y claustrofílico. Sus hermosas imágenes pueden resultar asfixiantes, pero la asfixia es el único aire que pueden respirar. A veces es una bendición, a veces no.

En Interior, madre y hermana del artista, el encierro se vuelve amenazador. Me temo que se trate de una imagen anti-madre. Aquí manda la figura de la madre: central, sentada, vestida de negro de viuda, en confiada pose masculina, piernas separadas, manos en las rodillas, codo y pie extendido hacia la izquierda. Y a su izquierda se encuentra, encogida, su hija.

En la década de 1890, Vuillard enfatiza fuertemente la disposición de los colores en la superficie. La decoración plana anula todo. A menudo se produce un efecto de camuflaje, en el que el vestido estampado, la tela de muebles estampada y el papel estampado que cubre el muro se funden entre sí. Es un mundo de papel absorbente, y puede crear una fusión idílica de personas y medio ambiente, una sensación de total unidad y de doméstica familiaridad.

Pero aquí el efecto de camuflaje se usa de manera estratégica, dramática. Es solo la joven la que se ve espectacularmente anulada por los patrones decorativos del muro empapelado. En contraste con su madre de forma oscura y marcadamente distinta, ella, con su vestido de cuadros, medio desaparece, absorta en el empapelado detrás de ella. Ella es una presencia casi invisible, con su identidad en tránsito a la desaparición, al anonimato.

Anónima, pero aún confinada. La joven, alejándose de la contundente presencia maternal, es detenida, puesta contra la pared. No solo parece camuflada, sino aplastada, como en una centrifugadora. No hay escapatoria de la poderosa figura, no hay forma de salir de la habitación, pero tampoco hay espacio dentro de ella. El color, las armonías son cálidas y cariñosas, pero esta es una imagen sombría de retraimiento y cautividad, de sumisión y dependencia.

El marco solo agrava su situación. Dobla a la joven. Apoyada contra la pared, también está presionada contra el lado izquierdo de la pintura. Y lo más sorprendente, sin motivo aparente, esta chica alta y delgada se inclina de modo que su cabeza quede debajo y dentro del borde superior, como si se inclinara bajo un techo muy bajo o un yugo.

Está subyugada, encajada humilde y dócilmente en este espacio de la imagen, esta representación o caja, donde la figura dominante es la de su madre. Está atrapada entre la madre y el marco. La apartan con un codazo (su cuerpo doblado hace eco de la curva pronunciada del brazo de su madre). Literalmente, está siendo mandada al rincón.

Éduard Vuillard (1868-1940) fue el gran muchacho de su casa de la temprana pintura moderna. Con Pierre Bonnard se le clasifica en un movimiento de dos pintores, Intimisme. Pero a diferencia de Bonnard, que tuvo aproximadamente la misma esperanza de vida, el genio de Vuillard se limita a una sola década, los primeros diez años de su carrera, cuando trabajó en su casa. Las escenas son pequeñas, saturadas, con espacios reducidos, atmósferas cercanas. Sus formas borrosas y tonalidades densas y mates, hacen una síntesis caprichosa de la habitación y el mobiliario y la presencia humana. Y después de 1900, se abre el espacio, se deja entrar el aire y resulta . . . lo que resulta. Durante los cuarenta años siguientes se ha desempeñado como un artista figurativo capaz de crear obras vistosas, de mitad de carrera. Es una transformación de sí mismo tan dramática como cualquiera, dentro del arte moderno. [1]

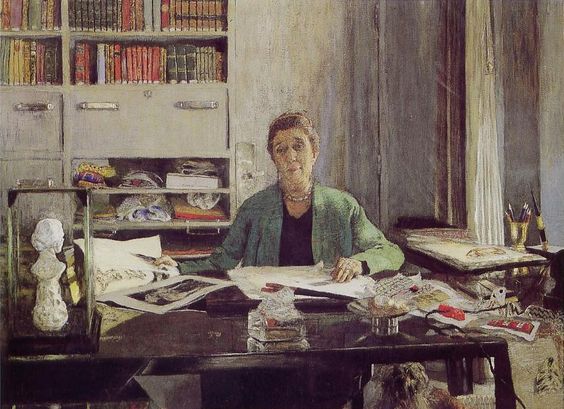

[1] Esta penosa afirmación es tan certera que vamos a mostrar aquí dos obras de Vuillard de los años treinta, cuando para nuestro pesar, y el de Tom, ya había dejado entrar el aire . . .

|

|

Retratos de la condesa Raoul de Ricci y de la señora Jeanne Lanvin

para compararlas con otras, en rotundo contraste, de interiores donde a diferencia de Madre y hermana del artista, la resolución en el claustro es una bendición, correspondientes a su período sin duda más creativo, anterior a 1900.

En la cama, 1891

En la cama, 1891

Dos costureras, 1890

Dos costureras, 1890

Autorretrato, 1890

Autorretrato, 1890

Mujer de perfil, luciendo un sombrero verde - 1891

Mujer de perfil, luciendo un sombrero verde - 1891

El vestido florido, 1891

El vestido florido, 1891

Tres mujeres conversando, 1893

Tres mujeres conversando, 1893

El beso, 1890-91

El beso, 1890-91

Dos obreras en la mesa de trabajo, 1895

Dos obreras en la mesa de trabajo, 1895

Durante esos diez años, de 1890 a 1900, también pintó supuestos exteriores.

Los tres que siguen son transposiciones perfectas de sus interiores, donde el piso, la fronda, el cielo, el paisaje, funcionan con los tonos y patrones del empapelado de paredes.

Estas imágenes, para la felicidad del artista y la nuestra, todavía respiraban el único aire propio de su original (¡ay, y fugaz!) genio, según Tom Lubbock: el de una muy saludable asfixia.

|

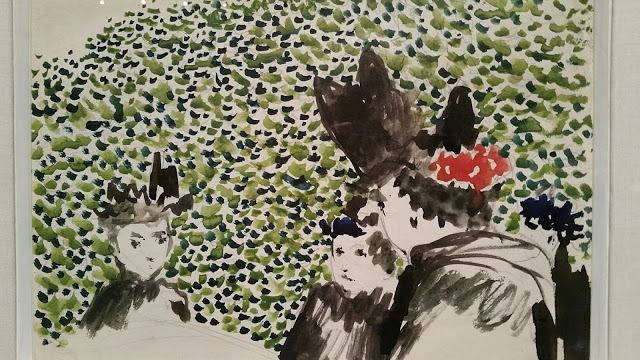

O este otro, y excepcional exterior . . .

Los sombreros, 1893

Los sombreros, 1893

Por favor regístrese para que publiquemos su comentario.